微信扫一扫

社造学堂|马来西亚行记:从地方生出的触角,跨越地域与种族

*本文全长8481字,阅读时长约25分钟

○ Forward 引言

生活力场将以长文推送的形式,关注当下的地方青年。我们重视链接。每一期文章,读者将有机会收到一份来自作者或受访者的“生活信物”;每篇文章还会有少量纸质副本,作为“生活信件”触达读者。记得关注/转发/在文末加入社群,与作者/受访人互动。

此为生活力场的第一篇文章。今年8月,青年社区研究者智立前往东南亚考察学习。在那里,他接触到一个熟悉又陌生的国土上的华人青年们。尽管面临着不同的语境与困难,但年轻一代们生长触角、链接社群的尝试和实践,从未停止。

*

夜里轻轻摇晃的大巴驶入关口,我从新加坡踏上马来西亚的土地。从一个地方转移到另一个地方,感受并不是即时发生的,而是滞后的。

第二天早晨六点,天幕依然黑暗,我带着昏沉的头出门,才缓缓感受到环境的差异。空气更加粘稠,路边散落着米饭和塑料食品袋,夜空中回荡着发动机的轰鸣,远处的世界第二高楼 Merdeka 118闪着微弱的灯光。这些细节都在提醒着我已经来到东南亚。

在新加坡的时候,我并不会觉得我在一个“地方 (place)”。除了一些特有的建筑,新加坡似乎可以存在于世界上的任何角落:澳洲、美洲或是欧洲。它是悬浮的,是一个“可复制”的完美景观。但吉隆坡的混乱、独有的热带气息,唤起的是我在东南亚生活的所有经验,和我了解到的那些塑造了此地的历史。我想起骑着摩托奔驰在清迈古城,想起在曼谷夜市喝牛油果奶昔,想起穿着人字拖在暴雨中狂奔……

拖着行李箱走过吉隆坡中环,穿过阴暗的小道,来到唐人街上,第一家早餐店正在准备今天的早餐,旁边昏暗的小巷走过几个刚吃完夜宵的印度人——这些都没有发生在21度恒温的空调房里。

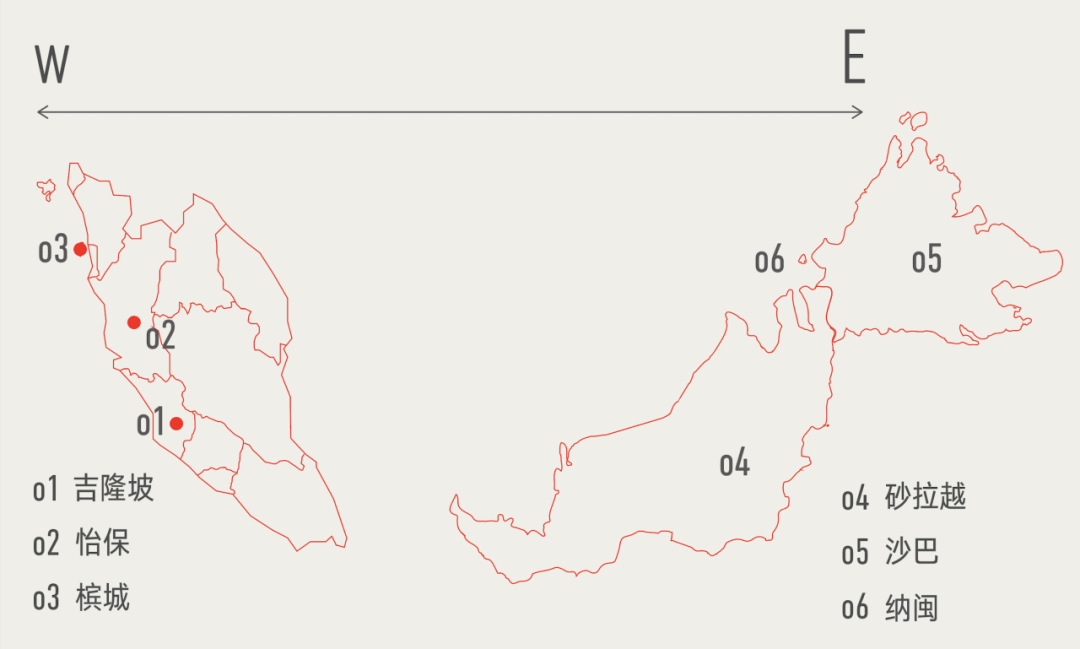

● 马来西亚分为西马和东马,西马的吉隆坡-怡保-槟城是智立此行的路线

从茨厂街出发,降下车窗,窗外的晚霞映照在吉隆坡双子塔银色的塔身上。沿着高速公路向东北行进,高楼逐渐隐去,我们驶入了一片低矮且明显老旧的组屋区。

马来西亚的组屋为公共住房,主要服务低收入人口,价格低廉。除了七八层左右的楼房,房屋之间还搭建起两排黄色的低矮棚屋,穿过棚屋,走到一片砂质地面的开阔地带,隐隐可以看到角落的灯光和植物掩映的建筑。

● 低矮的房屋和新建的房屋

这是马来西亚思特雅大学(UCSI)建筑系师生“Colllab 社计手”项目的一个点位,由一片都市农场、社区图书馆和社区活动空间组成。在思特雅大学建筑系老师Doris等人的带领下,Colllab小组的师生完成了社区农场中的图书馆项目,并逐渐营造出了这个周边居民休息生活和共同收获的小区域。今天,在Colllab和中国社区营造团队大鱼营造的共同组织下,这里正在进行一场有关中国和马来西亚社区营造的对话。

参与对话的朋友,有俐贞。她短发,穿短裤,戴圆形眼镜,穿人字拖,看起来仍然有一些学生气质。她是这片社区农场的设计师之一,农场旁边的社区图书馆正是她在Colllab时参与设计的作品。

俐贞出生于东马砂拉越的美里(东部马来西亚),因为学业和工作而迁居到西马——对不熟悉马来西亚的人来讲,这个东南亚国家是一个模糊的剪影,主要由双子塔、娘惹、马六甲海峡这些知名的符号组成,少有东马的影子,也很难理解东马和西马的区别。历史上,由于英国殖民等多重因素的影响,东马的沙巴和砂拉越这两片位于婆罗洲的土地,与位于西马的马来亚联合邦等地区共同组成马来西亚联邦。但由于政治与地缘因素,东马和西马之间的内部政策及种族构成都有差异。

俐贞告诉我,不同于西马,东马的民族虽然同样主要由马来人、华人和印度人(均为马来西亚的外来民族)构成,但原住民文化得到了很好的保留,种族更加多元。而在西马,原住民不断退守到山林和乡野之中,Orang Asli这个民族的原住民已经不足总人口的 1% [1]。

● Orang Asli的人民为保护自己的传统土地免遭砍伐活动而斗争/图源:Aminah A/P Tan Kay Hoe

俐贞继续说,正是因为在东马长大,来到西马后才感受到原住民原来在主流话语中已经“消失”。再加上,如今华人在马来西亚亦逐渐成为“少数群体”,使得俐贞更不愿对弱者袖手旁观。从建筑专业出发,她常常使用竹、木等相对低成本和便捷的建筑材料创造更多样灵活的建筑形式,试图为原住民及其他弱势群体解决居住上的困境。

我们现在所在的这个马来人社区就是一例。作为一个低收入社区,这里面临着很多生活上的挑战——缺乏公共空间、缺乏对外联系、居住条件恶劣……河对岸的华人社区和这里极少往来。Colllab希望通过这个图书馆为社区居民提供一个交流和合作的场所,同时建立桥梁连通两个跨种族的社区。

● 俐贞参与建造的图书馆

在俐贞的带领下,我们去到了她参与改造的图书馆。这个100多平的开放式空间为周边很多家庭的孩子提供了一个安稳的书桌,也慢慢成为居民们茶余饭后聚会、聊天的地方。

现实依然有很多阻力。设想中,这个项目还能连通华人和马来人社区,打破种族的边界,但这个愿景在马来西亚当前的种族状况下并未实现。

俐贞说,她曾经放弃了相对高薪的建筑设计师工作,转而选择与收入有限的地方公益组织一起合作。对她来说,建筑不仅是一份工作、一个需要满足甲方委托的差事,而是改变一个小社区、小地方的手段。因为这样的工作性质,她也乐于在不同地方游走,在吉隆坡这样的大城市和各种原住民及弱势群体聚居区之间,过着流动但坚定的生活。

后来偶然去到怡保的一个小农场的时候,朋友指着农场中作为homestay的树屋对我说:俐贞曾经住在那里,这里也是她的临时工作室。

建筑是沉重的,但人可以是轻盈的。这是俐贞给我的第一个感受。

巧合的是,俐贞和我第二天都要去雪兰莪中山同乡会(中山楼)的亚答屋84号图书馆(Rumah Attap 84)。那里有一场分享会,我也想和她一起,深入地看一看“中山楼”这个聚落。

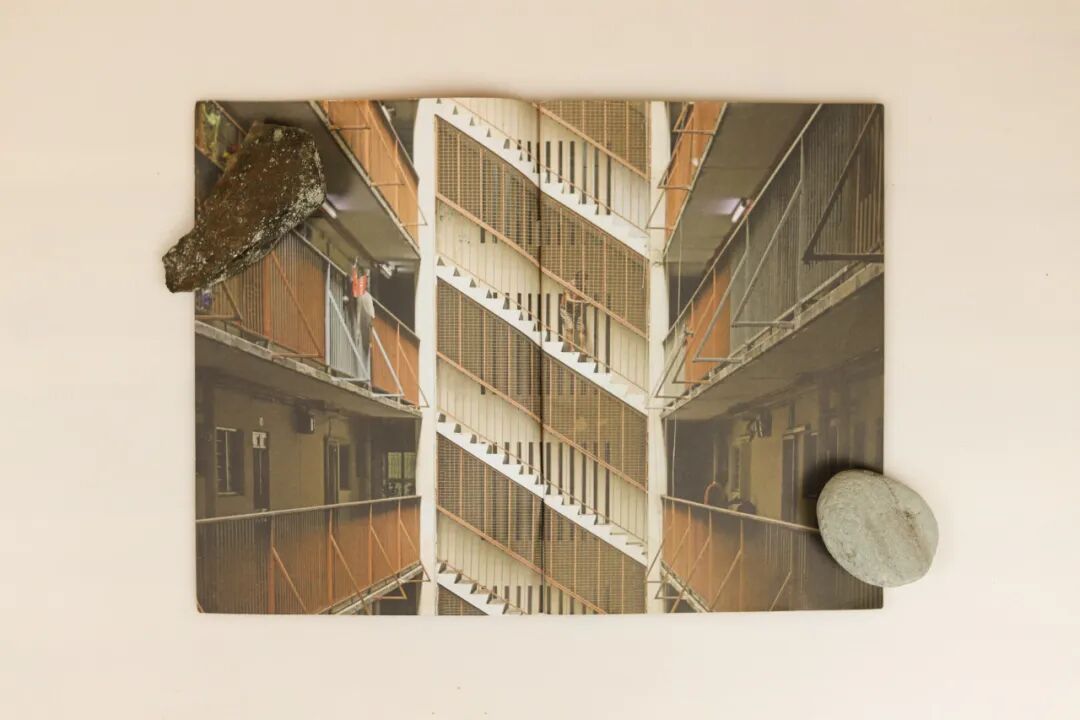

作为一个城市更新项目,中山楼原本是一座家族经营的店屋式建筑 [2]。2017年,在一群创意人和策展人推动下,逐渐转型为独立艺术工作室与创意空间的聚落,其中有独立书店、黑胶唱片行、艺术画廊、设计工作室、咖啡店与小型出版社等等。类似于香港的“富德楼”和长沙的“花炮大厦” [3],中山楼本身较低的房租和社群感使得这个地方像是一个垂直生长的村庄聚落——大家彼此了解、相互合作,进行艺术和文化创作,逐渐构成了吉隆坡独立文化与创意社群的重要节点。

● 中山楼外景

在国内,类似的项目常常伴随着士绅化(gentrification)的讨论:艺术家入驻提升了场地价值,吸引政府与资本投资改造,资本对回报的压力进而使得空间变得商业化、区域变得中产化。但在吉隆坡,由于过快的城市化和较弱的土地管理能力,大量的城市中心房屋是空置的,产权方和政府也无力进行统一规划和管理。因此,艺术家入驻后常见的旅游和消费景象并没有形成,自组织空间的缝隙也因此得以幸存。这样的情况在吉隆坡是常态——“当城市只剩下躯壳,何谈士绅化”。

我们去到的亚答屋84号,正是吉隆坡其中一个自组织空间,门口的小册子这样介绍:

「亚答屋:84号图书馆」是一个真实的图书馆,在这里进行著文化研究、艺术、哲学、社会科学等不同知识领域的书籍和观念交换,也同时是阅读、讲座、工作坊、读书会、出版以及研究者和艺术创作者进驻的场域。「亚答屋:84号图书馆」也是一个想像的地方,迥异的观念、语境在这里交汇、发酵、扩散、组装、异变。我们企图在这座既想像又真实的图书馆建立一套具开放性和批判性的另类知识系统。

这个周末的分享尤其特殊。恰逢马来西亚独立日(也是国庆日),举国上下正在进行丰富的庆祝活动。为此,亚答屋和楼下的马来西亚设计档案馆等机构一起,组织了六场关于“什么是档案馆”的讨论,其中包含对记录方式(如纹身、纪录片)、记录内容(如原住民文化、华人文化)的反思和讨论。

早早来到亚答屋84号,俐贞已经在这里看书。今天的分享者是一位在伦敦生活的马来西亚华人艺术家。通过AI的复原与重现,他向大家分享了祖辈作为“山芭佬”的历史。在曾经马来亚的紧急状态之中,华人共产主义者隐退于山林之中,流散在马来亚各地,分享者的爷爷正是曾经的一位“山芭佬”。这段被公共话语和家族记忆抹去的历史,甚至没有任何图像可以考证,但经过后人的有心挖掘,终于将珍贵的记忆重现在众人面前。

● 亚答屋84号图书馆过往活动/图源:https://rumahattap.wixsite.com/rumahattap

虽然是关于华人历史的分享,但全程都是以英文进行的,听众大部分是华人,还有一些欧美人和马来人,还有从大陆来到这里的高校老师和学者。俐贞说起这里的社群,种族虽然多元,但还是华人之间的网络更为紧密。

听完分享回过神来,我发现俐贞已经马不停蹄地前往下一场活动。

听完分享后,我匆匆搭上去Ilham Gallery的车。在那里的街头,俐贞作为志愿者,和朋友即将开始一场临时的展演,由名为Awas Mawas的艺术团体带来。

下午三点,年轻人们和孩子们推着高达三米的猿人木偶缓缓走出,美术馆前的观众逐渐聚拢。孩子们穿着奇奇怪怪的自制的服装敲打着鼓点,喊着“Awas Mawas”跳动前进。行进的队伍并不庞大,但在高楼密布、车水马龙的市中心显得格外醒目。围观的人群越聚越多,安静而有序地跟随着孩子们环绕美术馆的街区。

● 巨大的猿人木偶

在警察和志愿者的组织下,这场行进有序而有力——最后的收尾是一场孩子们为主角的表演。虽然听不懂马来语,但从肢体语言和木偶的各色动作中,每个人都能明白他们想传达的意思——马来西亚原住民的生存空间正在遭受越来越严重的挤压。“山芭佬”曾经也是用来称呼本地原住民的名词,由于远离主流社会并不断退让,很多原住民村庄的人口和土地在持续减少,越来越多的部落也面临消亡的风险。

俐贞告诉我,Awas Mawas的直译是“当心野人/猿人”,名字来源于他们最大也是最重要的表演道具——巨大的猿人木偶。Awas Mawas团队的伙伴和俐贞这样的志愿者们去到不同的原住民村庄,和那里的孩子们一起通过艺术创作的形式,比如一起搭建出这个猿人木偶,记录下即将被遗忘的故事。这个木偶便象征着山林中的原住民和孩子们。俐贞说,很多人并不是不在意马来西亚的原住民,而是因为看不到他们的存在而将其完全忽略了。

● 志愿者和孩子们在街上

在演出尚未结束时,我默默离开了围观的人群,并远远地和俐贞挥手告别。一路走回茨厂街,街景变换,这条曾经是华人街区的古老街道如今的主要族群是印度人和其他外籍劳工。历史变幻间,不同族群的声音交迭回响在时空中,俐贞参与建造的建筑与猿人木偶成为坚实的物理触角,记录并连接着不同的族群声音。

从吉隆坡到怡保的大巴上,我正巧看到一条关于马来西亚的视频。

视频中的一位华人讲,“每次和中国的同学交流,大家都会惊讶于我流利的中文:‘你不是马来西亚人吗,中文说得真好。’”她每次听到这样的话,都会感到一阵轻微的心酸——大马的华人教育与文化,并未被母国熟知。

马来西亚华人人口大致690万左右,约占总人口的23.2%,每年都会有上万的华人青年来到中国读书,这部分留学生能讲流利的中文,不是因为专门学习,而是从小受到华语教育的结果。与新加坡全面拥抱英语不同,马来西亚华人在国语定为马来语的背景之下坚持推广华语,成立了多所华人独立中学,由此还建立了独中联考,让后代可以不断地通过华语教育接触中国大陆及其他地区的华人社会。但是,被英国、美国、中国等承认的独中联考,却从来没有被马来西亚官方政府承认。

● 马来西亚历史上的独中复兴运动/图源:马来西亚华文独中教改资讯平台

我想起汶川地震时,我的家乡是重灾区,海外华人华侨贡献了大量的捐款。但当生活回到日常,“大马华人”似乎也就成了一个遥远的符号。车窗外此时正是夕阳,仿佛正行驶在回家的路上。我一时有些恍惚,这里的土地山河和国内似乎无差,山川异域,风月同天,原来是这个意思。

● 山川异域,风月同天

“你快到了吗?”

刚刚下车,就收到奕松的消息。经过朋友的介绍,两天前我联系上奕松。虽然居住在怡保,但奕松并非马来西亚人,而是菲律宾华人。三代以前他的祖辈从福建去到菲律宾,从此在菲律宾定居。冥冥之中,他去到厦门上大学,并认识了身为怡保人的妻子。

毕业以后,奕松和妻子在大城市发展,主要拍摄电视纪录片。虽然薪资和生活水平都不错,但无论是北京还是新加坡,高昂的生活成本和高压的环境都不是他们所向往的生活方式。六年前,奕松和妻子选择回到她的老家怡保,在这座小城开始半定居半漫游的生活——大部分时间在怡保创作和生活,时不时前往新加坡、吉隆坡开展项目。

来怡保之前,我和俐贞聊起去见奕松的计划,惊喜地发现他们是多年的朋友。因为都关注少数群体和被遗忘的历史,他们都常常往返于大城市与乡村之间,以纪录片或建筑的形式编织自己的网络。

● 真菌菌丝是植物间重要的信号传递网络/图源:维基百科

据说森林地下的“木联网”——由真菌菌丝构成的信息网络——会与森林中的树木共生,以传递信息和构建营养网络。在我们看到可见的“蘑菇”之前,许多不可见的菌丝网络已经发送链接了。我暗自想,如果说人与人之间也有菌丝网络,那么俐贞和奕松一定都是其中关键的“织网者”。

“我们在Bazar Pasar里。”

来到怡保之前,我想拜访名为Kinta Zine Club的马来人艺术家工作室,他们只留下了这样一个简单的地址。

和奕松驱车赴约,我才发现“Bazar Pasar”其实是这里历史最悠久的农贸市场,而Pasar(巴刹)也就是市场的意思。漫步在大巴刹一楼,空间里弥漫着不同的食品气味,目之所及是经年累月的污渍。这里仿佛是一个汉字字体博物馆——四十年前的招牌还被保留并沿用至今,保留的字体都有着不同时代的特色。

● 大巴刹里有着不同时期的中文招牌

不同于吉隆坡和槟城,怡保的华人更多是随着锡矿的开采而来到这里。相比于早期“下南洋”经商的华人,怡保华人最初的收入和生活水平更低。怡保的老城区以新旧街场为区分,旧街场主要居住着上层阶级,而大巴刹所在的新街场则更接近市民的日常生活。

● 图为居住的hostel,怡保的城市有一种凝固的质感

作为怡保曾经最大的市场,大巴刹很长一段时间里都是新街场重要的生活和商业中心,一层是食品,二三层则是不同的生活用品和服务——从修鞋店到花店。而随着新街场的开发,商业中心的建立和城市的外扩,Pasar的社会功能也在减弱和分化,大量二三层商铺逐渐搬到其他街区的底商,只有一层的小商小贩还在每天售卖农产品和食物。

转过几个弯,来到大巴刹的另一侧,中文的招牌渐渐减少,两旁不认识的马来语提示我们进入了马来人的摊贩区。大巴刹虽然有分区,但也是族群融合的场域,马来人、印度人、华人各自都有对肉类食品的禁忌——牛肉、猪肉、羊肉——却能彼此包容接受。

走过一个略显阴暗的楼梯,来到相对空旷的二层,沿着回字形的走廊绕一小圈,墙的两侧开始出现各种涂鸦和海报。Kinta Zine Club的成员告诉我们这是他们“占领”Pasar空间的尝试。因为空间很小,很多对外的活动都需要使用大巴刹的走廊和走道,慢慢地,他们的空间就从10平米的铺面扩展到了周边的各个走廊。

Kinta Zine Club是一个马来人社群,三位主要成员都是从吉隆坡搬到怡保的马来人。因为怡保的生活和工作成本更低,两年前他们在这里租下一间小小的工作室——一个月仅需要100元人民币左右。我发现,无论是吉隆坡这样的大城市,还是怡保这样的小城市,马来西亚人都不需要为过高的土地和空间成本付出额外的劳动。

但低成本也有代价。怡保是奕松口中“凝固了三十年”的城市,这里的人和生活方式似乎陷入了一种微妙的停滞。由于缺乏支柱产业,怡保没能像吉隆坡那样迅速发展;而又因旅游资源的缺乏,亦不能完全模仿槟城的旅游开发路径。大巴刹或许因而看起来有些衰败,很多空间已经成为了堆放货物的仓库,没有形成中山楼那样丰富而有活力的青年艺术家和创作者集群。

● 昏暗的大巴刹和涂鸦

Kinta Zine Club的三位艺术家通过做各式各样的zine和纺织物,想要串联起这里的马来人艺术家,形成一个定期活动的小群体。他们也广泛地接触当地的音乐和绘画艺术社群,希望能彼此支持。

但这样的接触是有限度的。奕松告诉我:“我很早就知道他们,也经常去到大巴刹,但如果不是你这次来,我也没有一个合适的理由去访问他们。”

我也很乐意成为那个引子和触角,我想。

从大巴刹驱车向着我们的下一个目的地Papan开去,路上可以看到“别墅26万马币一套”(约合44万人民币)的广告,时刻提醒着我这里和国内完全不同的语境。

奕松口中“Papan”的发音混杂着福建口音,十分可爱,以至于第一次听到这个单词我就留下了深刻的印象。这个词实际上是甲板的音译,如今指的是怡保郊区的一个叫做“甲板古镇”的华人新村。

● 华人新村的外围还有少量人家

在马来亚殖民时期 [4],英殖民政府在紧挨着铁路和锡矿的地带建立了大量的华人聚落,集中管控,有近五十万华人(约占当时马来西亚人口的10%)居住在这样的新村中。

但随着英国人的离去、怡保城市的发展,华人重新迁回城市,这些华人新村也成为了历史的遗迹。被铁路和制度创造的城市,随着铁路的荒废和制度的溃散被封存在了石墙上,上面依稀可见的“民国26年”字样,仿佛已经来自另一个世界。

● 枝干茂密的甲板古城建筑

走在被植物覆盖的甲板古镇中,破旧的木质家具、骑楼和英国风格的建筑并存,被粗壮的植物根系覆盖,有一种进入异文明的错愕感。去年奕松和文史工作者朋友一起来到这里考察时才发现,这些建筑的树根已经深入了每一块砖块。砍掉树木,这些建筑也将崩塌、不复存在。

两年前奕松开始拍摄纪录片,从“铁路”这一串联起不同锡矿小镇的线条出发,他考察记录了周边多个“被遗忘的小镇”,并不断和路过这里的朋友讲述来自过去的故事。

● 历史、建筑与自然的交汇

在离甲板古城40分钟车程的小城太平,马上会有一场名为“雨城电影节”的活动,奕松会在这里做志愿者和主持人。这个一年中大部分时间都在下雨的城市中,雨树正在喷薄地向上生长,它们与纪录片一样,都是时间的载体,像是甲板古镇探出的又一个触角,连通着历史和未来,大城和小城。

前往槟城的路上,我有一种和凯晶相见的迫切感。她是我在国内的706青年空间“素未谋面的老朋友”,也是此行认识俐贞和奕松的“牵线人”。

凯晶是吉隆坡华人,如今在槟城的COEX工作,在吉隆坡社区营造大会上匆匆一面后,我们约在槟城详聊。作为马来西亚第二大城市,也是马来西亚华人最多的城市,很多国人旅游都会造访槟城。

我走过繁华的商场,拐进一个小巷,依稀可以看到COEX两道红色的大铁门。如果不是专程拜访或者偶然留意到这里的文字,很容易误以为这是一个普通的工厂。

● COEX的门口

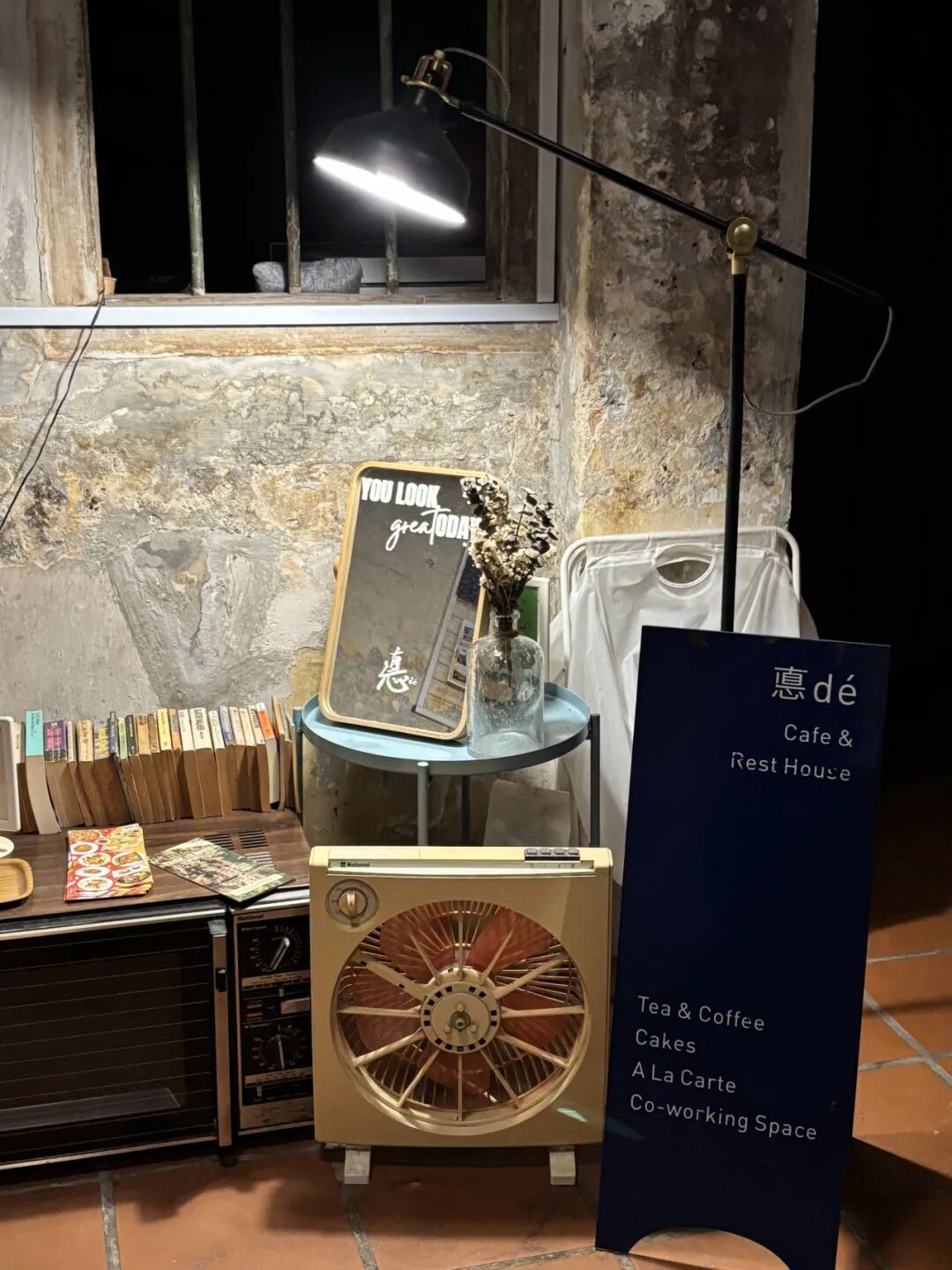

COEX 的全称是“COEX@ Kilang Besi”,名称取自“Community Experiment”。它所在的Kilang Besi原本是一座废弃铁工厂,位于槟城著名的园区Hin Bus Depot内部,经改造后成为一个复合文化空间。COEX由建筑师梅志雄创办的aLM建筑事务所运营,经过改造后,邀请了本地如城视报和共思社等文化组织入驻,形成了一个文化园区中的文化园区。

凯晶已经在COEX的门口等我,简单寒暄几句后,她熟练地开始扮演向导的角色。我回想起最初在大理第一次看到凯晶带来的《城视报》里的对她的介绍:“凯晶,COEX的大管家”。

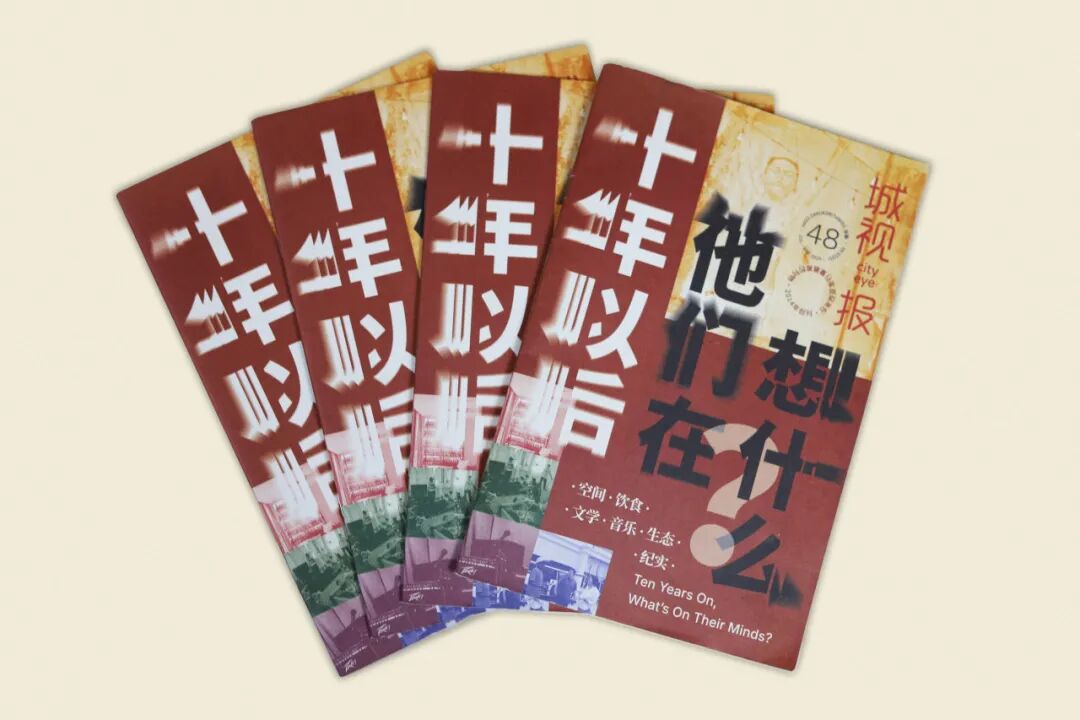

《城视报》的办公室就在园区内,这是一份在槟城街头巷尾可以随手取阅的免费刊物。十年前,创始人夫妇以国外常见的城市小报和社区报为模板,创建了这份关注槟城乃至马来西亚地方文化的华语报纸,如今已经成为记录这里的独特符号:乔治市老街屋的剥落墙面、庙宇节庆的鼓点与烟火、夜市里摊贩的吆喝、街角茶室的闲聊声,每一期都聚焦这个城市的不同面向。

城视报办公室的一楼是书店,名为“岛读”,因为槟城(乔治市)是一座岛城。书店不大,却涵盖了不同地区的华语读物:有中国台湾和香港的社区营造读物,也有马来西亚本地的艺术与人文作品,不少是难以在市面上看到的小众书籍。当竖版繁体、横版繁体和横版简体的中文书被放到一起时,中文成为了连接的纽带。

《城视报》如今已经出到了47期,散落在马来半岛上。我将这些《城视报》匆匆翻完,47个主题帮我勾勒出了这个城市的剪影。槟城是一个华人的城市,也是一个峇峇娘惹的城市,明代的华人随着下西洋的大船来到这里,并和当地的马来人产下第一代峇峇娘惹 [5]。由于文化的融合,这里的生活方式有一种洋泾浜英语般的混合,东方的、西方的、东南亚的文化交融在这里,构成了一种鲜艳而丰富的视觉生活风格,也形成了中华文化发展的海外支流。

● 《城视报》官方网站,可以查阅完整47期

走出岛读书店的时候已经是傍晚,凯晶正收拾东西准备下班,我想问问她是怎么决定安定在槟城的。

她带我走入COEX二楼一个不对外开放的空间,这里是“共思社”的图书馆。共思(Kongsi)也是共享的意思,原本是理工大学的华文学会,在几年前搬入COEX,通过活动共创的方式以低廉的房租租下了这个空间。

相比于吉隆坡的亚答屋84号图书馆,这里的四面书墙中明显有着更多华语读物。角落的木架上,整齐地摆放着四本薄薄的MOOK。

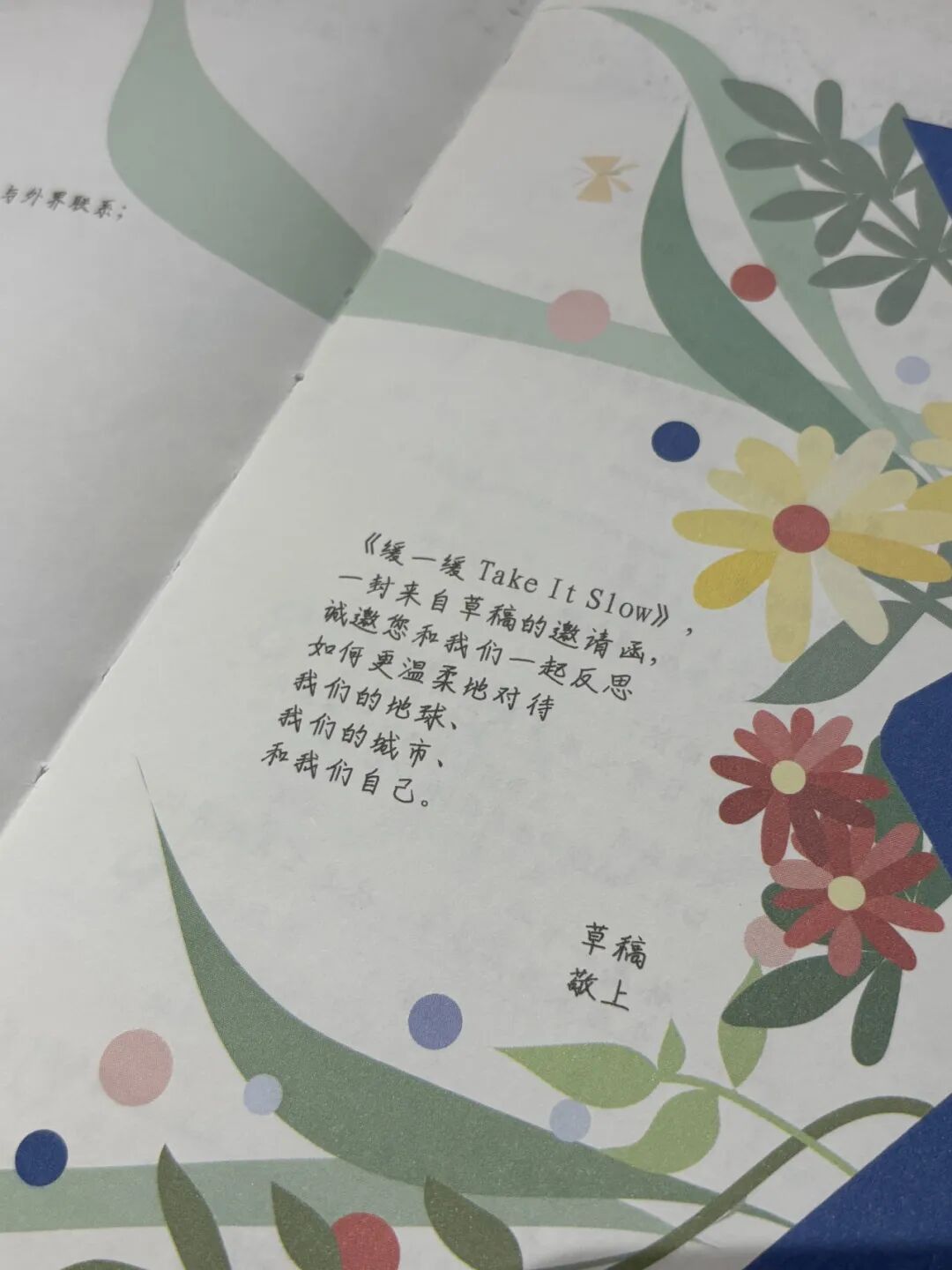

这套MOOK的名字是《草稿》,是凯晶和朋友们在疫情期间的作品,当时凯晶刚刚从大陆回到马来西亚。她之前在清华大学建筑系学习,还在进行一个关注共同生活的创业项目,但封城的政策和迅速变化的国内环境让她不得不改变留在中国的计划。

● 一座始终保持共同思考的图书馆

回到马来西亚之后,她的生活发生了很多变化。北京的朋友都在忙着转型、规划、寻找出路,而马来西亚的生活节奏一直相对平缓。和“困在”马来西亚的朋友们一起,凯晶编纂了《草稿》:在不断被推快的节奏里,人应该如何安顿自己。《草稿》是一群青年人彼此对话、互相支撑的平台,充满了“活人感”:有人写下疫情间返乡的经历,有人记录与植物、土地的相处,还有人讨论如何在城市中维系公共空间。

时光闪回之间,我似乎看到了他们在共思社围坐讨论、分享各自最近的生活和对未来的困惑。在COEX园区,凯晶耕耘着的书店与共创空间,成为了连接思想的“文化触角”。

● 《草稿》第二册的名字是“缓一缓”

槟城是此行的最后一站。

和凯晶告别的时候我们走在岔路的人行天桥,天桥的八个方向通向不同的道路,凯晶说他们称之为“八爪鱼”。每次做出一个选择,似乎都在创造一个世界的分叉,不同的分叉像是八爪鱼的触角,延伸向不同的未来。

建筑、纪录片和书店,一些看似并不相关的领域,却因为人与人之间如丝如缕的关系串联起来。无论是俐贞、奕松还是凯晶,都在微小的着眼点进行工作,但这些看似微小的议题,却成为他们构建网络的切入口。在相对宽松的社会环境和政策条件下,网络可以越织越密。低成本的房屋、空置的厂房和老市场,也为年轻人的尝试提供了可能。

在我的观察中,国内的青年社区或文化项目,往往面对着更高的准入门槛。城市的土地成本、政策审批、甚至社会对公共空间的期待,都让小规模的实验难以为继。

在更紧张的社会环境和经济条件之下,要实现公共生活的理想并不容易,但这次跨地域的走访让我看到:当青年开始建造触角时,即使规模微小,也能在不同国家和语境中发出相互呼应的声音,并通过跨越国别和种族的交流,听到彼此的回声。

● 漫天的雨树就像是我们伸出的触角

作为一名社区与自组织的独立研究者,智立从行动和实践出发,探索社区与社群的不同可能性,并穿梭期间。他曾担任格致计划组织委员会主席,并联合发起知合Nexus平台,探索公益性的博雅教育;他曾发起天津706,参与搭建706的跨地区网络;带领家园计划“共识之路”行程,考察欧洲的生态村与共识社区,这些经历让他如今和朋友一起发起了普罗托邦,创作当代《全球概览》。

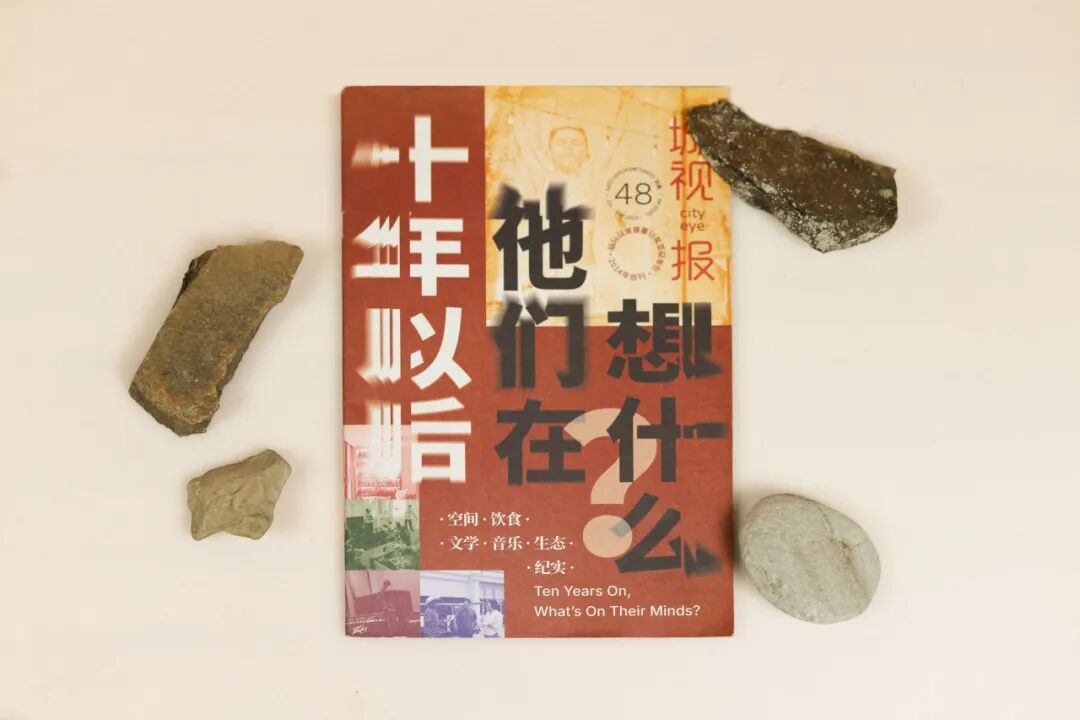

智立从COEX带回的

《城视报》(Penang City Eye)第48期

● 向右滑动

创刊于2014年5月的《城视报》(Penang City Eye)是一份在马来西亚槟城土生土长的地方杂志。 由两位资深前报人,庄家源和张丽珠带领团队,包括写作人、设计师、摄影师等等,撰写与记载乔治市的生活与地方文化。

《城视报》以关注乔治市的生活与文化为出发点,是槟城第一份定期出版的中文社区刊物。以地方新种杂志之态,乐于成为地方创生结晶体。除了刊物出版,亦积极链接槟城及国内外相关文化艺术团体,共创系列全国性艺文和社区活动。

通过留言+转发,与创作团队对话

我们将从留言中选取5位,赠送本期

「生活信物」与「生活信件」一套;

加入社群,我们还会在社群内通过抽奖形式,

寄一份「生活信件」给你。

0条评论

推荐

专题

1怎样和宝宝建立更好的情感交流亲子专题

1下半年开场,钱放哪个“口袋”里理财专题讲座

1近期房产政策解读市场更要走向正规理性的轨道里面

1高考加分政策和自主招生改革问题答疑

1探秘旅游博主真实生活:旅行真没太多惊险!

投稿

我要投稿新帖

我要发帖-

新加坡通过法律:将对诈骗分子处以鞭刑;行刑人员用藤鞭抽打犯人屁股,医生在场监督#最新爆料#

2025/11/08 12:06:27 三少爷

三少爷 -

跨国犯罪集团在中国台湾遭重创:柬埔寨太子集团核心成员落网,美女特助交保笑容引争议#新人报道#

2025/11/08 12:04:00 三少爷

三少爷 -

马来西亚的七个关键词:一个大马华人的所思所想(一)#马来城事#

2025/11/08 01:21:38 三少爷

三少爷 -

马来西亚的七个关键词:一个大马华人的所思所想(二)#马来城事#

2025/11/08 01:19:50 三少爷

三少爷 -

马来西亚逮捕680名中国公民 耿爽:支持依法打击,望公正处理#马来杂谈#

2025/11/08 01:14:40 三少爷

三少爷

微信公众号

微信公众号